samhain 2024🎃

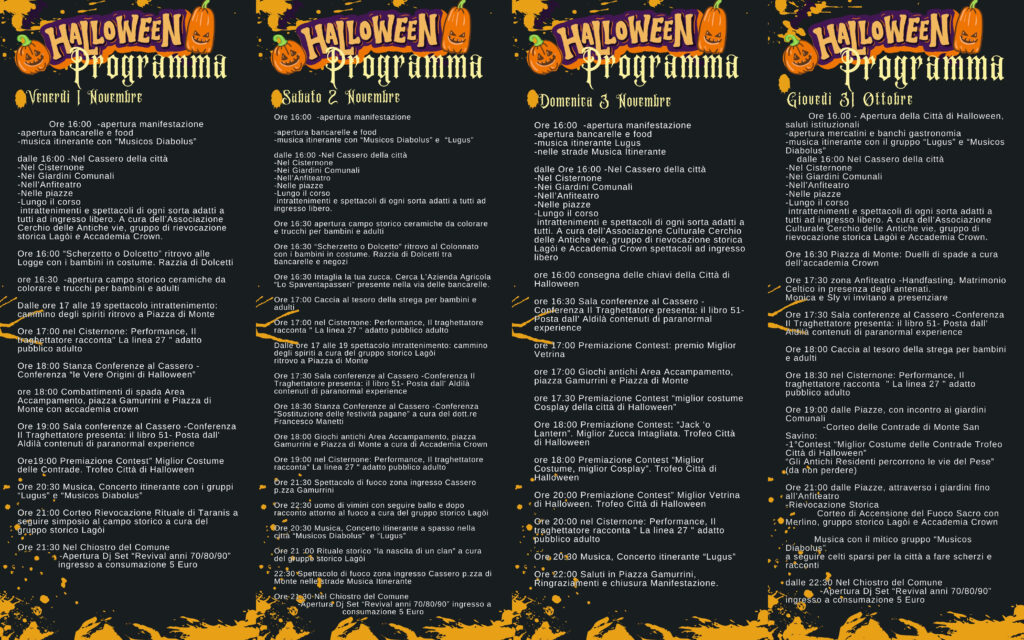

Programma

Un programma che è tutto un “programma” chi vuole intendere intenda…🙈🙉🙊

🚗Su Google Maps, imposta”Monte San Savino”, arriva in paese ed entra da dove Vuoi. Noi partiamo da porta Fiorentina. Dall’entrata principale.

🕓Dalle 16:00 di 🗓️giovedì 31 Ottobre in maschera o no troverete:

🎃Banchini Tematici artigianali, 🔮Banchini Esoterici, 🍔banchi Gastronomia anche per 🥘celiaci e Bevande a tema.

📜All’entrata o sui banchi troverai una cartina della festa. E i luoghi dove iniziare questo viaggio nella città di Halloween e i 🏺luoghi storici, dove 🪕Bardi, 🏹rievocatori storici, e artisti ti intratterranno con musica racconti mitologici e horror. 🎃🪦

🔊Per il paese sentirai i musicisti itinerari che ti faranno ballare e divertire con le melodie celtiche di Samhain.

💍Alle 17:00 una coppia rinnoverà i propri voti nuziali al cospetto degli antenati nell’area Sacra (l’anfiteatro) con il rito dell’handfasting.

Dalle 18:00 in poi i banchi Gastronomia saranno a tua disposizione e passeggiando potrai portare la 🎃🎃🎃tua zucca intagliata sotto il loggiato (al banco bar) che la porterà nella via delle zucche con la quale potrai partecipare al contest ” jack o’lantern” , 🥇premio zucca intagliata. E ammirare quelle che troverai già li.

Dalla vie delle zucche potrai entrare nella 🌚Cisterna… Se sei temerario.. e anche li troverai uno splendido spettacolo a tema.

Uscito prosegui verso la zona 🏟️Sacra (l’anfiteatro e i giardini comunali) ed assisti agli antichi riti.

🔥Dalle 18:00 accensione del fuoco Sacro e commemorazione. Rievocazione di antichi riti fino a giungere ad ora di cena.

Finito di cenare, 🕺💃alle 21:30, con consumazione obbligatoria (5€) potrai accedere al chiostro e ballare e festeggiare Halloween 🦹

🚍 Ricordati che se vuoi parcheggiare allo stadio, da lì è prevista una navetta che ti porta in paese e viceversa, in caso vieni solo per ballare..

Il 1Novembre, venerdì, torna a guardare il paese, inizieranno altri Contest 🥇🥇e inizieranno le premiazioni, e continua a scoprire i luoghi nascosti della città di halloween trovando così tanti nuovi intrattenimenti.

Ma fai attenzione… 👀Qualcuno ti potrebbe osservare. 📸Chiedere di farti una foto, e magari chiederà i tuoi contatti… Perché senza saperlo stai partecipando ad un contest… 🦸🦹🧞🧚🧛🧙”Miglior costume di Halloween” e potresti vincere un premio. La sera, ancora dalle 21:30 riapre il DJ set.

Il 2 Novembre 🥇🥇🥇🥇premiazioni e premiazioni, giochi e premi, 🍭🍬scherzetti e dolcetti…..e ancora come per il venerdì anche sabato 💃🕺musica intrattenimento e dj set.

Il 3 Novembre, domenica .. Halloween inizia a richiudere il velo… 🪦👻Gli antenati riprendono la strada del cielo.. e i vivi ascoltano racconti davanti al fuoco…🔥 Bevono, cenano…ascoltano musica itinerante….e dopo un ultimo sorso di vino brulé 🍵e a pancino pieno, dopo i saluti ed i ringraziamenti a tutti …si allontanano dalla Città di Halloween… 🔚perché dalle 21:30 in poi…👋👋 tornerà ad essere “Monte San Savino”. 💎La perla di Arezzo.

cos'è samhainn - samonios ?

Le origini della festa di Halloween

Quella di Halloween non è una festa “americana”, come molti pensano ma la sua storia e le sue origini sono europee e più precisamente celtiche. Ciò che conosce la cultura pop odierna è la commercializzazione statunitense di una tradizione importata nel Nuovo Mondo da immigrati gaelici. Col tempo e nel mondo consumista e capitalista si è semplicemente trasformata in una festa horror (anche se comunque è ipocrita fare i moralisti, perché a parte qualche fanatico fondamentalista tutti ci possiamo divertire e ci siamo divertiti da bambini a travestirci da “mostri” una sera all’anno).

Halloween è in realtà il nome cristiano dell’antica festa agricola celtica di Samhain (pronunciato souin), una parola che deriva dall’antico irlandese. L’etimo è incerto ma l’opinione più accreditata è che il termine derivi dal proto-celtico samoni-, ovvero “assembrarsi/riunirsi in assemblea” (che successivamente ha preso anche il significato di “estate”). In effetti il senso poteva essere quello del popolo che si riunisce per celebrare la prima notte del primo mese del nuovo anno. I Celti, come molti altri popoli antichi, misuravano il tempo in base alle stagioni e ai cicli del raccolto, e samhain era la festa che segnava il passaggio dalla fine dell’estate all’inizio dell’inverno e il momento per l’ultimo raccolto prima dell’arrivo della stagione fredda. Per questo motivo Samhain era la festa più importante per i celti e veniva considerata alla stregua del nostro Capodanno. Oltre a rappresentare un importantissimo momento di passaggio, secondo la tradizione celtica durante la notte di Samhain il velo che separa il mondo dei morti da quello dei vivi diveniva talmente sottile da poter essere “attraversato”. I morti potevano così tornare nel mondo dei vivi ed entrare in contatto con essi. Tale festa era quindi anche un momento in cui celebrare ed onorare i propri cari defunti.

origini antichissime

Grazie al miracoloso ritrovamento nel 1800 del Calendario di Coligny nei dintorni di Lione (Francia), siamo abbastanza certi che tale festa esistesse già negli antichi calendari celtici delle Gallie. All’interno di un sistema lunisolare appare come primo mese dell’anno Samoni (sost. genitivo, ossia mese “di Samonios“) con accanto l’annotazione Trinox samoni, ovvero le “tre notti di Samonios“. Quest’ultima nota è preziosa perché ci fa pensare effettivamente alla presenza di una celebrazione lunga tre notti (i Celti non contavano in giorni) tenuta nel mese di novembre.

È attestata nella mitologia irlandese, in primis nel Ciclo dell’Ulster del X sec.., in cui è una delle quattro grandi feste annuali in cui ci si riunisce, si festeggia e si tengono gare. Nel Ciclo di Finn si dice che a Samhain, come a Beltaine, le porte con l’Aldilà si aprono e gli eroi devono tenere a bada molte creature mostruose che emergono. Molti riti erano connessi alla morte e al sacrificio atto a scongiurare che l’inverno accorrente non distruggesse la comunità. Molti eventi leggendari avvenirono in questi giorni, tra cui numerose battaglie e uno dei luoghi più noti in cui si teneva la festa era la Collina di Ward, in gaelico Tlachtgha. Quest’ultimo era il nome di una mitica druidessa dai capelli rossi, madre di tre fratelli, figlia del potentissimo arcidruido Mug Roith. Si dice che nel suo percorso di apprendimento delle arti magiche venne anche in Italia per studiare delle antiche pietre sacre.

Falò e Aos sí

Come abbiamo detto questa festività era legata all’agricoltura, chiudeva la stagione del raccolto ma era probabilmente legato ai ritmi della transumanza e giaceva simmetricamente al lato opposto di Beltaine in cui si facevano riti analoghi. I falò (e i Notfeuer) erano fondamentali e come in molte altre feste il fumo che producevano era protettivo, così come le ceneri di vari tipi di legni. Inoltre come a Beltaine, si facevano passare persone e bestiame attraverso due fuochi in segno di purificazione. Molti riti avevano inoltre funzione divinatoria e si usavano ceneri, pietre e cibo per interrogare sul futuro di una persona o di una coppia. Come più volte ricordato, le porte con l’Altromondo si aprivano e i cosiddetti Aos sí (aes sídhe della tradizione irlandese e daoine sìth in scozzese), un popolo fatato discendente dai Tuatha Dé Danann, iniziavano a camminare nel mondo degli uomini. Questi “spiriti” dovevano essere propiziati e convinti a proteggere bestiame e riserve durante la stagione invernale. Ovviamente questi esseri non dovevano essere provocati e si prendevano una serie di misure cautelative per evitare che facessero male alle persone o si avvicinassero troppo alle case. Quando le porte dei mondi si aprivano poteva attraversare di tutto, spiriti buoni, malvagi e le anime dei defunti che tornavano a trovare le loro famiglie.

È doveroso menzionare i rituali praticati nel folclore gaelico di travestirsi e andare di casa in casa a performare storie e canti in cambio di un regalo. Queste figure imitavano probabilmente le divinità e gli spiriti che andavano a trovare gli esseri umani. A seconda di come venivano trattati potevano essere benigni e maligni ed è per questo che ad Halloween abbiamo la tradizione del Trick or Treat. Successivamente la grande immigrazione gaelica verso gli Stati Uniti porterà questi usi dall’altra parte dell’oceano facendo così nascere la festa che conosciamo oggi.

una tradizione anche italiana

Il revisionismo fondamentalista del secolo scorso ha tentato in tutti i modi di cancellare l’eredità folclorica non-cristiana, provando goffamente a dimostrare che l’unica festività celebrata in Italia tra ottobre e novembre fosse Ognissanti. Per questa ragione l’Italia conservatrice ha sempre utilizzato lo spauracchio di Halloween per dire “guardate, questa è una festa importata dall’America!”. Niente di più falso. O meglio, è vero che Halloween è una festa americana, tuttavia non è vero che la tradizione del Samhain celtico non abbia mai fatto parte della nostra storia. Senza alcun dubbio, almeno per quanto riguarda l’Italia del Nord, la presenza culturale celtica è stata per secoli molto forte, anche dopo la romanizzazione e nel periodo medievale.

Fatto eclatante è che non importa andare chi sa quanto indietro per trovare testimonianze di certi usi. Si scopre che basta chiedere ai propri nonni o bisnonni, i quali, in un epoca pre-americanizzazione, racconteranno come nelle campagne italiane si usava normalmente decorare le zucche, fare fuochi e celebrare le notti tra la fine di ottobre e i primi di novembre. D’altronde i ritmi del calendario agricolo valevano anche da noi e, in primis per l’Italia alpina, non è che il clima differisse troppo da quello del resto dell’Europa Centrale e Settentrionale.

Dei romani sappiamo che avevano molte “feste dei morti”, la più famosa delle quali era Feralia, che si svolgeva il 21 febbraio e sanciva la conclusione del periodo dei Parentalia, in cui si onoravano gli antenati per nove giorni. Un’altra simile riguardava l’apertura del Mundus Cereris che metteva in contatto il mondo dei vivi e quello dei morti ed era praticato più volte tra agosto e novembre. Un’altra ancora era Lemuria, celebrata a maggio, e dedicata agli spiriti senza pace: i Lemures. Sarà proprio questa festa ad essere sostituita nel 609 da Ognissanti il 13 maggio.

Le Lümere

Questa celebrazione è testimoniata in vari paesi e campagne dell’Italia del Nord. Essa, come molte antiche feste, non era un solo giorno, ma era un periodo, e poteva andare all’incirca dalla fine di settembre fino alla Befana. Di essa fanno parte usi ben noti, come quelli di cenare con i defunti, preparargli da mangiare (tra cui il “pan dei morti” lombardo-ligure). Alimenti tipici delle offerte sono il latte, il sidro e le caldarroste. Proprio in questo periodo, in giorni che variavano da zona a zona, venivano intagliate le zucche (ma non erano l’unico ortaggio che era usato in tal senso, ma sicuramente quello che si prestava di più). Una volta costruite e dotate di candela interna, esse erano sparse per le campagne donando un effetto suggestivo una volta calato il buio. Per campi, strade, ingressi, crocicchi, lunghi corsi d’acqua etc.., il panorama notturno si costellava di luci. Tale costume è testimoniato anche nella Toscana settentrionale, dove però il nome impiegato era “morte secche“. Queste tradizioni contadine continuarono fino al secondo Dopoguerra, finché vennero deliberatamente dimenticate e trascurate dai media e dalla politica per contrastare la diffusione dell’halloween americano.

Il folclore dalle Alpi alla Valle dell’Arno

In Piemonte si lasciavano castagne bollite sulla tavola così che i morti le mangiassero e anche qui si intagliavano e illuminavano le zucche vuote (talvolta le rape). Inoltre con delle fiaccolate si accompagnavano gli spiriti dal villaggio fino ai limiti del bosco così da riportarle nel loro mondo. In Friuli è conosciuta la “danza de muarz“, una danza macabra che i morti facevano nel loro ritorno verso i cimiteri. Sempre in Friuli le famiglie si scambiavano del pane e delle preghiere. Agli antenati erano donate le favette, piccoli dolcetti colorati che simboleggiavano le fasi della vita. Anche in Toscana era vivo l’uso di intagliare la zucca, chiamata la “mortesecca” o “lo zozzo” o “poero zozza”. Queste erano molte volte messe su un palo e vestite di stracci, così da spaventare con uno scherzo i bambini che con una scusa erano mandati proprio in quel posto. Sarebbe interessante indagare se le origini più antiche della Rificolona fiorentina possano essere connesse a queste “lanterne”. Anche l’Emilia-Romagna è terra di leggende e tradizioni antichissime e nelle notti tra ottobre e novembre si mettevano i guardia i bambini dalle Piligrène (le “pellegrine”), ossia le luci, fuochi fatui o lanterne, che si vedevano nelle campagne paludose o nei cimiteri la notte. Altra figura inquietante delle lande padane è la Borda o Bûrda o Bordö, strega malvagia che appare tra le nebbie degli acquitrini e delle paludi per rapire bambini avventati. Anche se non è collegata direttamente a Samhain è interessante sapere che questa figura potrebbe discendere da antiche divinità celtiche delle sorgenti come Borvo e Bormiana, che nel corso dei secoli sono state demonizzate. Potremmo elencare ancora tantissime figure e tradizioni popolari delle nostre terre ma non basterebbe un libro. Ad ogni modo spero che vi basti per capire che Halloween è assolutamente una festa nostrana.

Per approfondire sulle tradizioni italiche di ottobre-novembre: Le tradizioni italiane di Halloween – Le vere origini di Halloween

L'appropriazione cristiana

La Chiesa, nel corso della sua affermazione, aveva bisogno di “cristianizzare” un’Europa ancora interamente pagana. Uno dei metodi era di mantenere le festività ma cambiarne il volto. Per quanto riguarda la festa dei morti, nel 609 Bonifacio IV sostituì la Lemuria romana di maggio con il primo Ognissanti. Successivamente Papa Gregorio III spostò questa festa nel 731 dal 13 maggio al 1° novembre, forse anche per adattarsi ai cicli festivi agricoli dell’Europa centrale e settentrionale (anche Alcuino di York dette il suo contributo). Oltre ai Santi si commemorano i defunti, che nel mondo cristiano sono le anime dei fedeli ancora non purificate dai peccati veniali e hanno bisogno di preghiere per raggiungere il Paradiso. Ciò sembra derivare da un rito bizantino che si teneva tra gennaio e febbraio. Fu l’interpretazione di Sant’Odilone di Cluny, monaco del famoso e potente ordine francese, che nel 998 fece principiare la celebrazione dei defunti il 1° novembre. In seguito tale ricorrenza fu estesa a tutto il mondo cattolico.

Quella di Samhain è la celebrazione del terzo e ultimo raccolto prima dell’inverno, della fine della fase chiara e quindi del momento di passaggio più importante dell’anno: la morte e la rinascita della ruota dell’anno. Ogni momento di passaggio per le culture antiche era un momento di fragilità per l’ordine costituito ed era proprio in questi attimi traballanti che i confini tra i mondi si sgretolavano. Ciò dev’essere specificato poiché probabilmente l’incontro tra il mondo dei vivi e dei morti non era limitato al 31 ottobre, bensì a tante feste di passaggio annuali. Ad ogni modo sappiamo dalla mitologia irlandese che durante le celebrazioni agricole che separano le due metà dell’anno, Beltane e Samhain, le porte del Sidhe (il mondo delle fate) si aprono. Nell’epica irlandese vi sono moltissimi racconti di eroi e re, come Fionn maic Cumhaill, che combattono mostri che escono dall’Al di là. Inoltre vi sono eventi importantissimi che accadono a samhain, come la vittoria dei Tuatha dé Danann sui Fomori. Nel Ciclo dell’Ulster tale celebrazione dura più giorni ed è occasione di feste, riunioni, banchetti e rinnovi di accordi tra famiglie. Letteratura medievale a parte, la maggior parte delle usanze divenute tipiche del 31 ottobre sono da ricondurre a tradizioni e documenti di Età Moderna, perciò bisogna stare attenti prima fare connessioni culturali di 2000 anni un po’ avventate. Tanti costumi sono stati aggiunti anche dal Neopaganesimo moderno.

dolcetto o scherzetto?

I Celti non temevano tutti gli spiriti indistintamente, anzi, veneravano e onoravano gli antenati. Per questo, la notte di Samhain, venivano organizzati grandi banchetti, non solo per i vivi, ma anche per i morti. Offerte di cibo e bevande venivano infatti lasciate per i propri cari estinti.

Ma è nel medioevo che, probabilmente proprio grazie a questa connessione cibo/anime dei morti, ha origine la vera e propria tradizione del trick or treat (dolcetto o scherzetto). Dai costumi tradizionali dei Celti (che si vestivano da spiriti, con pelli di animali, corna e quant’altro) si passò a quelli da fantasmi, demoni e altre creature maligne. I bambini e gli adulti poveri si travestivano ed offrivano buffonate, canzoni o preghiere in cambio di cibo e bevande. Questa tradizione si chiamava souling e chi la praticava veniva definito souler. In realtà anche questo costume non ha origini “straniere” ma è ben radicato in tutto il folclore europeo.

Ovviamente ci sarebbe molto altro da dire su questa festività ma spero di avervi dato un’infarinata generale sul tema.

Francesco Manetti

Per chi volesse seguire il mio canale YouTube dedicato alla religione gentile germanica, ecco il link: